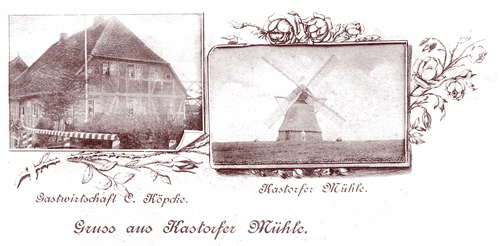

Die Kastorfer Mühlen

Im Kastorfer Streit um die Landeshoheit von 1593 wird

noch ausdrücklich vermerkt, dass die Kastorfer nicht zur

Steinhorster Mühle zwangsverpflichtet sind, woraus man

schließen kann, das es hier noch keine Mühle gab. Bis zur

Umwandlung der Papiermühle 1685

werden die Kastorfer hauptsächlich die Brömbsenmühle in

Krummesse zum Kornmahlen genutzt haben.

Die Kastorfer Mühlengeschichte beginnt aber schon um 1630

unter dem Lübecker Bürgermeister

Gottschalk von Wickede. Dieser hatte das Gut Kastorf

1626 von seinem Vater geerbt und sah wie andere Lübsche

Gutsbesitzer die Chance durch Ansiedlung von Handwerk

außerhalb des Einflußbereichs der städtischen Zünfte

einträgliche Geschäfte zu machen.

Die Investitionen von Wickedes müssen jedenfalls

beträchtliche Ausmaße und einen starken Unternehmerwillen

gehabt haben, denn auf Kastorfer Grund gab es keine

natürliche Situation, die zur Anlage einer Wassermühle

geeignet gewesen wäre. So ließ er einen Verbindungsgraben

von fast einem Kilometer Länge, teilweise bis zu 8m tief

von der Göldenitz zur Wümmelken graben. Die Göldenitz

wurde im Karautschen Teich aufgestaut und versorgte nun

mit der Wümmelken den neuentstandenen Kastorfer Mühlenbach

und speiste so den Wümmelken Teich und den eigentlichen

Mühlenteich. So sorgten letztendlich drei Teiche für die

Wasserversorgung.

Wie auch später Nicolaus von Tode auf Rondeshagen, so lies

von Wickede eine Papiermühle erbauen. Da das Gutsarchiv

nur noch fragmentarisch vorhanden ist und die Siebenbäumer

Kirchenbücher bis 1791 völlig fehlen, gibt es über die

Papiermühle und Papiermacher kaum etwas zu berichten. Die

erste urkundliche Nennung der Kastorfer Papiermühle finden

wir in einer Lumpensammler-Verordnung aus dem Jahre 1636.

Darin wird gesagt, dass die Kastorfer Papiermühle ein

Geschirr (Stampfwerk) hat. Sie rechnet zu den fünf

Lübecker Papiermühlen und soll jeweils am Sonnabend in der

dritten Woche des Monats mit 350 Centner (ca. 17 t)

Lumpen beliefert werden. Die Papiermühle wird vermutlich

in Pacht an einen Papiermacher vergeben gewesen sein. Die

Pacht bestand meist aus einem vereinbarten Geldbetrag und

einer größeren Menge Papier (in Ries (1 Ries = 480 Bogen))

zum Selbstbedarf des Verpächters. Der erste Papiermacher

wird ein Jürgens

gewesen sein, der hier spätestens ab 1632 wirkte. Denn

sein Sohn Gottschalk wurde hier 1632 geboren und hatte

höchstwahrscheinlich den Gutsherrn als Paten. Gottschalk

Jürgens ertrinkt 14-jährig als Papiermacherlehrling 1646

in Siems.

Somit ist der 1640 im Siebenbäumer Kirchenrechnungsbuch

aufgelistete Papiermacher auch Jürgens. 1664 wird dann

noch einmal eine Papiermacherfrau von Kastorf im

Krummesser Kirchenbuch als Patin genannt. Bei ihr handelt

es sich vermutlich um die Wittwe Gertrude Wentorp deren

Mann, 1659 in Westerau verstarb.

1654 erhält Gottschalk von Wickede,

Erbgesessen auf Kastorf die kaiserliche Bestätigung der

Allodialgerechtigkeit zu der auch das Recht und die

Gerechtigkeit der Mühlen und Mühlen Lagen gehören.

1685 beschließen die Brüder von Wickede auf Kastorf und

Bliestorf, die unrentable Papiermühle in eine Kornmühle

umzuwandeln und die Bliestorfer und Kastorfer dahin

zwangszuverpflichten. Der Papiermüller, der noch die Pacht

schuldete, war mittlerweile heimlich geflohen. Vermutlich

wird hier wie auch im nahegelegenen Westerau und

Rondeshagen Rohstoffmangel (Lumpen) zu diesem Entschluss

geführt haben. Aber der Streit mit den Krummessser

Nachbarn kann ebenfalls ein Beweggrund gewesen sein.

Es liegt der Verdacht nahe, dass die Umwandlung aber

schon vor dem Vertrag von 1685 statt fand, denn aus einer

Akte zur Krummesser Mühle von 1680 geht hervor, dass ein

Labenzer Bauer auf dem Krummesser Mühlendamm angehalten

wurde und man ihm anriet „er solte umbkehren und nach der

Kastorfer Mühlen fahren“, oder war dies nur als ironischer

Witz gemeint?

Der erste Kornmüller wird Hans Hinrich(sen) (†

Krummesse 1701), Bruder des Grönauer Müller Hector Hinrichsen.

Vermutlich hat er den Umbau ausgeführt, da er 1691 auf die

Krummesser Bornmühle wechselt und die damalig übliche

Pachtdauer 6 Jahre betrug.

1686 wird er im Krummesser Kirchenbuch auch erstmals als

Kastorfer Müller gennant. Ihm folgt spätestens 1708 Claus Kron. Da es 1730

in einer Akte heisst: „wegen der Castorffer Kron Mühle“

dürfen wir wohl in diesem Müller den Namensgeber der Mühle

sehen.

1713 ist Friedrich

Schmidt Kastorfer Müller, der ab 1724 in Zecher

wieder zu finden ist. Aus dem Jahr 1721 ist uns ein

Rechtsstreit wegen „Verbalinjurien“ (Beleidigung) zwischen

Jacob Kempe aus Behlendorf, dem Ankläger, und dem

Kastorfer Müller Hans

Claasen überliefert. Müller Claasen war mit

seinem Gefährten, dem Ankerschen Müllerssohn [Hans Hinrich Averlin],

am Gründonnerstag oder Karfreitag 1721 in der Fleuth-Mühle

auf dem Mühlendamm in Lübeck erschienen. Dort, so bezeugte

es der Müllerbursche Hans

Jürgen Bahr, beleidigte er Berend Kempe bzw.

dessen Vater Jacob Kempe

und bezeichnete diesen als Pfuscher in der Annahme er sei

der Göldenitzer Müller. Die Sache ging an die Lübecker

Kämmerei und so auch an das Kastorfer Gericht. Müller

Claasen wurde darauf ebenfalls verhört und entschuldigte

sich für die nicht so gemeinten Äußerungen, wollte für die

schon entstandenen Unkosten aufkommen und erhielt noch

eine scharfe Verwarnung von seinem Gutsherrn Gotthard

Gottschalck von Wickede, womit die Sache erledigt war.

1724 finden wir Müller Clasen dann auf der Rondeshagener

Drögemühle wieder. Vermutlich ist er der Vater des

späteren Kastorfer Müllergesellen Anton Thomas Clausen,

(1743-1752) bzw. Krummesser Müllers.

Ihm folgt 1736 Bendix

Boye , ca. 1740 Carstens,

NN und 1744 Caspar

Lübke (auch Lübeck), vermutlich ein Sohn des

gleichnamigen Göldenitzer Müllers.

Um 1720 wird in Bliestorf eine neue Windmühle in Betrieb

genommen, die bei Wassermangel auch den Kastorfern dienen

soll. 1730 wird dann der Mühlenkontrakt von 1685 mit dem

Zusatz erweitert, dass, solange die Kastorfer noch keine

eigene Windmühle haben, sie auf der Bliestorfer Windmühle

mahlen dürfen.

Von 1750 bis 1757 ist Johann

Köpke als Kastorfer Müller nachzuweisen. Die

Pacht für die Wassermühle beträgt 1751 200 ML. Während

dieser Zeit sind aber auch noch Marcus Berend (1754;

identisch mit Marc Bahrt, 1721 RZ Sandmühle ?) und Siemen Boye (1756) als

solche genannt. Müller Johann Simon Boye hatte 1728 sein

Handwerk bei Müller Gottfried Kreutz auf der Ratzeburger

Sandmühle erlernt und steht im Oktober 1756 vorm Kastorfer

Gericht wegen Roggendiebstahls. Schon im Juli des selben

Jahres stand ebenfalls sein Zimmergeselle, Heinrich Ludwig

Diener aus Frankfurt/Main (33 J.) vor Gericht.

1751/52 läßt der neue Gutsherr, Christian

von Hammerstein Kastorf verkoppeln. Das wohl

ehemalige Angerdorf wird dabei in ein Straßendorf

umkonzipiert, es entstehen eine neue Hofanlage,

Aussiedlerhöfe und eine neue Windmühle auf halber Strecke

zwischen dem Gut und der Wassermühle. Diese Windmühle war,

wie der Kurhannoverschen Landesaufnahme von 1776 zu

entnehmen ist, noch eine Bockwindmühle. Von Hammerstein

hatte diese Windmühle allerdings ohne Konsens der

Regierung errichtet, wohl in dem Glauben, dass mit seiner

Mühlengerechtigkeit auch der Bau einer Windmühle

berechtigt sei. Doch das sah man in Hannover anders. Da es

aber keine klaren rechtlichen Grundlagen zum Mühlenbau im

Lauenburgischen gab und man diese Mühle in der Peripherie

des Herzogtums als "unschädlich" für die Amtsmühlen

erkannte, wurde der Bau nicht weiter beanstandet.

1758 wird dann nochmals der Zwang der Bliestorfer zur

Kastorfer Mühle geregelt und festgelegt.

Aus einer Statistik von 1766 geht hervor, das die

Kastorfer Mühle zu den „freien Höfen“ rechnete, d.h. dass

der Müller „dienstfrei“ also nicht zu Hofdiensten

herangezogen werden konnte.

"Castorffer Mühle" 1776, die Rote Linie kennzeichnet die

Grenze zu Bliestorf

1777 soll der Mehlbalken der Windmühle durch einen

Zimmermeister verstärkt. Kontukteur Anton Wilhelm Horst

(*Schwalberg 1714; † Ratzeburg 1789) bestätigt der Frau

von Hammerstein die Notwendigkeit.

1791 erfolgt eine Aufräumung des auch als Grenzscheide

zwischen Kastorf, Bliestorf und Rondeshagen gelegen

Mühlenbaches. 1794 ist Müller Nehls die Windmühlenwelle

eingebrochen.

Um 1800 wird nun direkt an der Bliestorfer Scheide neben

der Wassermühle ein neue Windmühle errichtet. Dieser mit

strohgedeckte Erdholländer wird wohl ein Bau des Müllers Christoph Brand

(s.a. Rondeshagen, Siebenbäumen) gewesen sein. Dieser sehr

rührige Müller heiratet 1792 Sophia Sauer, Tochter des

benachbarten Zolleinnehmers Hermann Sauer. Brand

ist bis 1799 in Kastorf als Müller. Während dieser Zeit

findet sich aber auch noch Johann Neels, der hier

zwischen 1793 bis 1795 ebenfalls Müller ist.

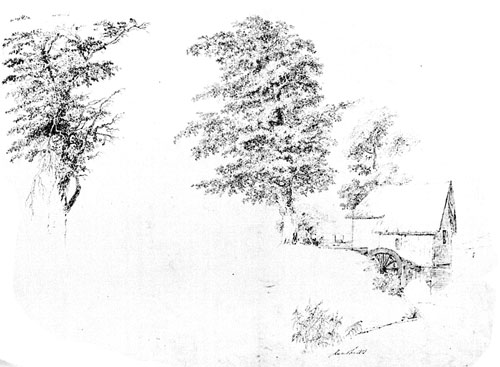

Die Kastorfer Wassermühle gezeichnet von C.F. von Rumohr

1812

1799 haben wir es dann gleich mit zwei Müllern zu tun.

Erstens mit Caspar Scheel,

der 1798 noch als Pensionär bezeichnet wird und 1 Jahr

später auch Pächter von Göldenitzer Weeden ist. Und

zweitens mit David

Niemann, der hier auch nur kurz Müller gewesen

sein kann, denn 1803 ist er schon auf der Neritzer Mühle

bei Bad Oldesloe. Um dem Wechselspiel noch einen oben

drauf zu setzen, taucht dann noch 1800 Johann Petersen von der

Schulenburger Mühle als Kastorfer Müller auf. Dieser

verkauft die Mühle aber schon kurz darauf 1802 an den

Mühlenmeister Johann

David Leverenz, aus Holm/Meckl.. Müller Leverenz

ist ein Sohn des Voigtshagener Müllers Dietrich Gottfried

Leverenz und wird 1779 in das Grevesmühlener Mülleramt

aufgenommen in dem er bis zu seinem Verschwinden 1816 auch

bleibt. Von 1779 bis mindestens 1798 ist er Müller in Groß

Voigtshagen/Meckl..

In dem Kaufvertrag heisst es im §1: ...1) die anstatt der

hirbevorigen Erbpacht-Windmühle neu erbaute, und daher

als Erbpachts-Windmühle wiederum eingetretenen Windmühle

und die Wassermühle nebst der Staubmühle, der

Grütz-Querre, den Sichtträgen und vier Seegeln...

6)... der in der

Holzkoppel der Redder, genannt belegene vormals

begrabene Platz, worauf die alte Windmühle gestanden,

als welchen hierfür der Mühlenmeister Peters uhnlängst

wieder käuflich an den Herrn Baron von Hammerstein

überlassen hat...

Zwar ist die Flurbezeichnung Holzkoppel nicht mehr in der

Katasterkarte von 1877 zu finden, aber Dank der

Kurhannoverschen Landesaufnahme von 1776 kann dieser

Standort auf halber Strecke zwischen dem Zolln und dem Gut

ausgemacht werden.

Über alle die obigermaßen

gedachten Grundstücke ist von dem Herrn Lieutnant P.A.

Kölzenberg im Jahr 1799 eine Charte und Vermeßregister

entworfen, welche neben diesem Contrakte dem Käufer

überliefert wird. ... Es folgt der

Erbpacht-Contrakt.

1803 verunglückt Heinrich

Stadtländer tötlich. Er wollte unter der

Windmühle hindurchgehen und wird von einem Flügel

getroffen. Kurz darauf erliegt seinen Verletzungen.

1806 wird Kastorf von den Truppen Napoleons geplündert.

Der benachbarte Wegegeldeinnehmer Sauer macht eine genaue

Aufstellung der entwendeten Dinge. So das anzunehmen ist,

das auch Müller Leverenz nicht ungeschoren davon gekommen

sein wird.

Müller Leverenz kann seine Wassermühle oft wegen

Wassermangel nicht betreiben. Der Grund dafür sind seiner

Meinung nach durch Baron von Hammerstein wohl neugezogene

Gräben, die dem Mühlenbach im wahrsten Sinne das Wasser

abgegraben haben. Aber eine unabhängige Kommission

bestehend aus Amtmann Compe und Commissair Ziegler stellt

1807 fest, dass es nicht an dem ist. Doch von Hammerstein

wird dazu verurteilt die Wasserleitung wieder

herzustellen. Nebenbei erfahren wir aus dieser Akte, dass

die Wassermühle ein oberschlächtiges Rad hatte.

1808 gerät Müller Leverenz in Rückstand mit seinen

Pachtzahlungen, so dass 1809 der Kastorfer Gutsherr von

Hammerstein gegen den Müller wegen nicht bezahlter Pacht

klagt. Müller Leverenz ist verpflichtet halbjährlich eine

Pacht von 62 Rthl. zu zahlen, doch die Zeiten sind

schlecht, die französische Besatzung laugt das Land aus

und Leverenz sieht nur einen Ausweg im Verkauf des

Mühlenanwesens.

Hannoversche

Anzeigen 3 April 1809

Adelich Gericht Castorf.

Demnach der Erbpachtsmüller Leverenz zu Castorf nicht

nur mit seinen Mühlenerbpachtgeldern in Rückstand

geblieben ist, sondern auch angezeiget hat, daß er nicht

bezahlen könne; wie dem auch von demselben darauf

angetragen ist, seine Mühle zurückzunehmen; so ist zum

öffentlich meistbietenden Verkauf dieser Wind- und

Wassermühlen, welche zu Castorf, an der Landstraße,

zwischen Lübeck und Hamburg belegen sind, und wobei nach

dem Vermeß-Register, 3873 QR an Grundstücken befindlich

seyn sollen, nach zu Grundlegung des darüber bestehenden

Erbpacht-Contrakts, und der weiter festzusetzenden

Bedingungen Termin auf den 19ten April d.J. Vormittags

um 11 Uhr angesetzt, und können zu dem Ende sich die

Kaufliebhaber zur bestimmten Zeit auf dem Hofe zu

Castorf einfinden, wo selbst auch bei dem Herrn

Actuarius Hering der Erbpachts-Contrakt und die nähern

Bedingungen anzusetzen sind: so wie der Förster Decken

den Auftrag hat die Grundstücke nachzuweisen. Auch

werden diejenigen, welche berregte Wind- und

Wassermühlen mit Zubehör, es sey aus welchem Grunde es

wolle, hiermit peremtorie vorgeladen. Auswärtige unter

Bestellung eines Procuratoris ad acta, mit

abschriftlicher Zurücklassung ihrer in Händen habenden,

die Forderung betreffenden Documente, binnen 12 Wochen a

dato bei mir Unterschriebenen, oder bei dem Hrn.

Actuarius Hering zu Castorf genau anzugeben, unter der

Verwarnung, daß sie widrigenfalls mit ihren Forderungen

an berregte Mühlen und Zubehör werden präcludirt, und

davon auf immer werden abgewiesen werden. Decretum im

adelichen Gerichte Castorf den 20ten März 1809.

Schnorr, Dr. p.t.

Justitiarius.

1812 wird vor dem Lübecker Tribunal Gericht ( I. Instanz)

die Klage des Gutsherrn und Eigners der Kastorfer Mühle

Christian von Hammerstein wegen ausgebliebener Pacht gegen

den Müller Johann David

Leverenz verhandelt. Letztendlich wird Müller

Leverenz Klage abgewiesen und er muss die Kosten des

Rechtsstreits übernehmen. Doch zur Herstellung der

Wasserleitung ist es bisher nicht gekommen, von

Hammerstein meldet 1813 Konkurs an, so dass jetzt die

Curatoren in der Verantwortung stehen. 1816 beginnt nun

tatsächlich die Wiederherstellung der Wasserleitung. Doch

der benachbarte Zolleinnehmer Sauer zeigt beim Ratzeburger

Hofgericht an, wenn die Arbeiten fortdauren und der

Müller nicht vorher das schon verfallene Grundwerk und den

Ablaufgraben wieder mache, würde sein Wohn- und Brauhaus

mit Wasser überschwemmt. Auch ist Müller Leverenz

nicht bereit die Wasserleitung auf seinem eigenen Grund

wieder herzustellen.

1815 werden dem Müller Johann David Leverenz zwei Pferde

aus dem Stall gestohlen. Müller Leverenz macht 1816 (?)

Konkurs und flieht aus Kastorf, so dass die Mühle wieder

an das Gut fällt.

Ab 1809 ist ebenfalls Müller Ludwig Leverenz als

Pächter aktenkundig. Er wird auch als 1/4-Hufner

bezeichnet und bleibt hier ebenfalls bis 1816. 1810 leben

in seinem Haushalt neben seiner Frau, der Magd Benthin,

ein Geselle namens Huntermann.

1812 gehören zur Mühle: Mühlenhaus 8 Ruthen, Hof und

Garten 112 Ruthen, Ackerland 24 Morgen, Wiesen und Weiden

5 Morgen (Mühlenkoppel, Erbenzins, Graskoppel).

So ist 1817 der Mühlenbach immer noch nicht aufgeräumt

noch das Grundwerk wieder hergestellt. Was zwischen 1817

bis 1827 geschieht, läßt sich aus den Akten nicht

erschließen. Vermutlich wird die Mühle vom Rondeshagener

Müller Martin Friedrich

Ahlers, der ab 1827 in Kastorf nachzuweisen ist

ab 1824 mitbewirtschaftet. 1829 wird der folgende

Mühlenpächter Möller

zu Kastorf vom Bliestorfer Gutsgericht beschuldigt Bretter

von der Ziegeleischeune zu Bliestorf, die gleich nebenan

liegt, entwendet zu haben. Auch wird ihm vorgeworfen, das

er unbefugt auf Bliestorfer Gebiet gefischt habe.

Anton Christian Dietrich

Sauer kauft mit Vertrag vom 11. Mai 1831 die

Kastorfer Mühle. Es wird eine Erbpachtsumme von 80 Rthl.

jährlich ausgemacht. Sein Urgroßvater besaß schon seit

1730 die benachbarte Hofstelle, das Brantweinhaus oder

auch Kastorfer Zolln genannt und war wie Anton auch

Wegegeldeinnehmer an der hiesigen Zollstelle der

Hamburg-Lübecker-Frachtstraße. Anton ist 1812 als Besitzer

der Hofstelle (Zollen) nachgewiesen, die Mühlenhofstelle

hat zu dieser Zeit noch der Müller Ludwig Leverenz in

Erbpacht.

1842 wird Anton Sauers

Frau Wilhelmine Magdalene

geborne Karsten als Patin in Behlendorf bei der

Taufe ihrer Nichte, der Müllerstochter Oltmann genannt.

1845 wird Anton in der Volkszählungsliste als

Wegegeldeinnehmer, Hufner und Müller aufgeführt. Seinen

Bruder, Peter Friedrich Christoph finden wir 1830 als

Pächter auf der Labenzer Mühle, später als Mühleneigner in

Behlendorf. Da Anton 1784 geboren, somit 1845 schon 59

Jahre alt ist, läßt er die Mühlen vermutlich durch

Gesellen wie Friedrich

Severin und Julius

Blüher (1853) bewirtschaften.

Die Kastorfer Wassermühle wird vermultich von Anfang an

unter Wassermangel gelitten haben, doch die Trockenlegung

des Teiches in der Kahnschen Wiese, sowie des Wümmelken

Teiches um 1800, haben den weiteren Betrieb schwer

geschädigt. 1844/1852 ist nur noch der Mühlenteich

gestaut. 1855 scheint die Wassermühle nicht mehr in

Betrieb, denn sie wird in der Mühlenkarte aus dem selben

Jahr nicht mehr aufgeführt.

Als 1862 der Müller Sauer verstirbt scheinen die Erben,

die beiden Hofstellen und den Einnehmerposten an Carl

Heinrich Köpke aus Mecklenburg verkauft zu haben. Dazu:

Wöchentliche

Anzeigen des Fürstenthums Ratzeburg 10.April 1863

Mühlenverpachtung.

Es soll die zu Castorf

belegene Kornmühle auf 6 nacheinander folgende Jahre von

Maitag d. J. an öffentlich meistbietend verpachtet

werden, und werden deßhalb Pachtliebhaber geladen, sich

am Dienstag den 21. April d. J., Vormittags 11 Uhr, in

der Wohnung des unterzeichneten Gerichtshalters in der

Stadt Ratzeburg einzufinden.

Die Pachtbedingungen

können ebendaselbst und auf dem Herrenhofe Castorf vom

11. April an eingesehen werden.

Gericht Castorf,

Ratzeburg den 29. März 1863. Sachau.

Müller Carl Heinrich

Ludwig Köpke stammt aus Bantin in Mecklenburg und

ist verheiratet mit Maria Caroline Friedericke geborene

Röhr aus Klein Parin. Müller Köpke läßt 1864 einen

Lehrburschen, Carl Georg

Ludwig Behrens, in die Ratzeburger

Mülleramtsrolle eintragen und ist damit wohl auch der

Käufer 1863. 1869 stellt er den Kastorfer Heinrich Klafak als

Lehrling ein. 1867 findet sich dann ein Müller Christian Wischendorf

auf der Mühle. Dieser scheint aber die Mühle schon im

selben Jahr wieder zu verlassen und ist dann auf der

Schleemer (HH-Billstedt) Färbeholz-Windmühle zu finden.

1879 bewirbt sich Müller Köpke um die Pachtung der Aumühle

unter Fürst Bismark, wird aber vom Dassendorfer Müller

Wilcken überboten.

Müller Köpke ist bis 1905 als Müller und Krüger in

Kastorf. Die Mühle selbst ist nach wie vor in

gutsherrlicher Hand und nur in Pacht vergeben. Ihm wird

1886 offiziell die Schankgerechtigkeit von Amtswegen

zugestanden. 1880 zählen 7 Männer, 4 Frauen und 2

vorübergehend hier lebende Personen (wohl Gesellen) zum

Haushalt von Müller Köpke. Er stirbt 1906 in Bliestorf.

1905 pachtet der aus Wittenburg stammende Obermüller

Johann Elvers die

Mühle auf 10 Jahre. Außer der Müllerei und der Bäckerei

möchte er, wie auch seine Vorgänger, eine Gastwirtschaft

betreiben und beantragt deshalb schon vor Pachtantritt

1904 eine Konzession beim Amt. Er begründet seinen Antrag

damit, dass in dem dortigen Mühlengebäude das Gastrecht

schon seit „unerdenklicher Zeit bestanden“ habe, schon

sein Vorgänger C. Köpke wie auch der Mühlenmeister Sauer

hätten schon eine Gastwirtschaft dort betrieben. Müller

Elvers wird 1907 durch Mülergeselle Wilhelm Ebell und ab

1910 durch Müllergeselle Ludwig

Eggert unterstützt.

Müller Elvers hatte eine Tochter Paula (*1904) die später

nach Schlagsdorf/Meckl. ging. Dies war eine Spielkameradin

meiner im selben Jahr geborenen Großmutter, Elsa Büsing,

geb. Tews, die sich noch gut daran erinnern konnte, dass

es hier bei Elvers "immer ein Stück Kuchen extra gab".

Die Windmühle wird 1914 kurz vorm 1. Weltkrieg

abgebrochen.